그리움에 식칼을 꽂았다

“보고픈… 막, 그리운 사람 있어요?”

“그리운 사람요?”

“네, 세상에 없어서 볼 수 없는 사람은 빼고.”

“글쎄…”

손님보다 상인이 더 많은 시장에 갔다. 장이 서는 날이라고 했는데 셔터가 내려진 점포가 적지 않았다. 중앙 통로를 지나 국밥 거리 뒤편에는 좌판들이 붉은 파라솔을 지붕 삼아 늘어서 있었다. 채소나 나물을 펼쳐 놓기도 했지만 주로 생선포를 판매하고 있었다.

비릿하고 꿉꿉한 냄새가 코를 찔렀다. 생선 가게 사람들은 너 나 할 것 없이 양파망을 매단 기다란 작대기를 좌우로 휘휘 저으며, 자신들의 생선을 사수하고 있었다. 장사라는 세속의 문제보다 파리로부터 생선을 지키고야 말겠다는 자존심을 건 전장, 무림 같다고나 할까. 파리를 쫓느라 지나는 손님에겐 관심도 없다.

연석 아래 배수구 철망에 우럭 한 마리가 버려져… 맞다, 버려져 있었다. 모든 생선이 배가 반으로 갈려 하늘을 보고 있는 장터에서 유일하게 온전한 형태를 유지하고 있는 생선이다. ‘배수구 철망에 걸린 우럭이라니…’ 양 무릎에 손을 받치고 찬찬히 들여다보았다. 녀석의 아가미가 살짝 들렸다가 꺼졌다. ‘어우~ 씨. 죽은 게 아니었네….’

순간, 아주 오래전… 숨통 끊긴 줄 알았던 기억이, 나도 찾을 수 없게… 저 시커먼 심연 아래 깊숙이 감춰버렸던, 아린 그리움이 튀어 올라 온몸에 일렁였다. 화들짝 놀라 도망치듯 시장을 빠져나왔다. 여름의 시작을 알리듯 공기는 텁텁하고 태양은 지랄맞게 따가웠다.

우럭 한 마리 시장 바닥에 뒹군다

바다를 잃은 눈이 허공을 헤맨다

파리 앉은 아가미가 뻐끔, 남은 숨을 내쉰다

심연 아래 감춰두었던 고래 한 마리

하얀 뱃살을 드러내고 파라솔 위로 날아올랐다

비릿한 그리움이 온몸에 일렁인다

고래가 육지로 떠나던 날, 나는 바다를 멸망시켰다

펄럭거리는 아가미에 식칼을 꽂았다

나조차 모르게

남은 그리움의 숨통을 끊었다.

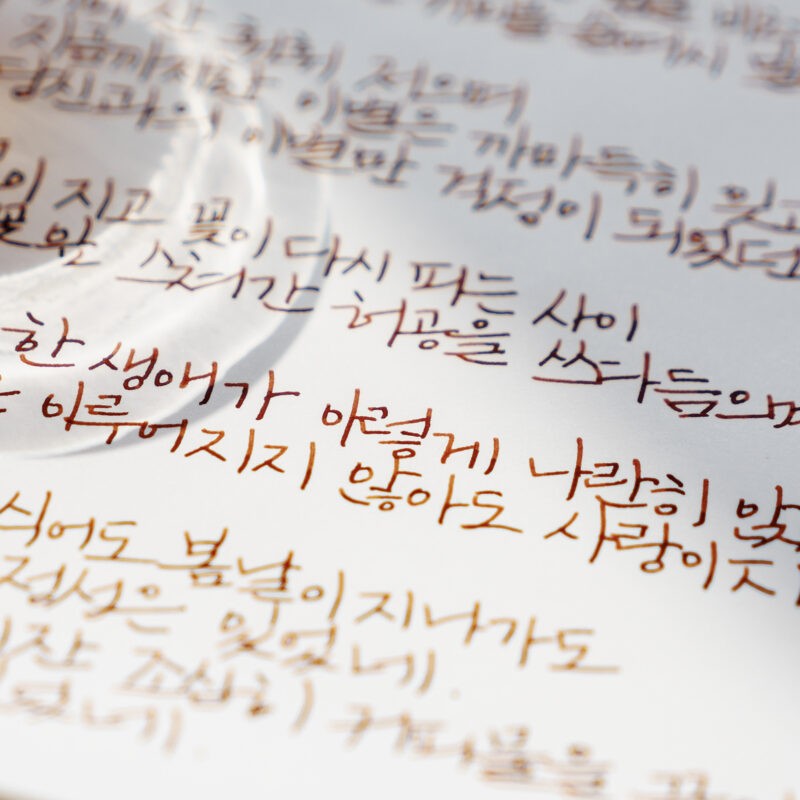

아직그래 詩 – 그리움에 식칼을 꽂았다