더러는 행복했기를

나는 구두를 즐겨 신지 않는다. 신발장 구석에는 새것이나 다름없는 구두가 먼지를 뒤집어쓴 채 놓여 있다. 몇 안 되는 특별한 날에야 겨우 빛을 본다. 아버지는 가끔 그렇게 아무렇게나 놓인 구두를 말없이 닦아주셨다. 단정하지 못한 것을 그냥 넘기지 못하는 분이셨다. 옷이 조금이라도 몸에 맞지 않으면 반드시 수선해 입으셨고, 셔츠 소매나 바짓단의 주름도 직접 다듬으셨다. 그런 세심함은 외형에 대한 고집이라기보다, 흐트러지지 않으려는 의지로 보였다. 아버지는 언제나 자신을 먼저 정돈하고, 세상을 마주하셨다.

그토록 단정했던 아버지께서 코끝이 가려워도 긁지 못하고, 등이 축축해도 혼자서는 움직일 수조차 없는 날들을 견뎌야 했다. 한때 구두를 정성스레 닦아주시던 그 손은, 이제 자신의 가려움조차 해결할 수 없는 무력한 손이 되었다. 삶이 연명으로만 이어졌던 230여 일 동안, 그 고통과 무력감이 어떠했을지 감히 짐작조차 어렵다.

가끔 정신이 맑아질 때면 “네 엄마 보고 싶다”, “바쁘니까 그만 올라가” 같은 말씀을 하셨지만, 콧줄로 영양을 섭취하면서부터는 그마저도 들을 수 없었다. 그저 긴 침묵 속에 끔벅이는 눈만 바라보았다. 그때마다 나는 두 겹의 아버지를 마주했다. 하나는 병상 위에서 가늘게 숨을 쉬는 현재의 아버지, 다른 하나는 기억 속에서 여전히 단단하고 정갈한 모습으로 존재하는 아버지였다.

그 사람다움의 소멸은 그 사람의 부재보다 먼저 이별을 시작하게 했다. 쉽게 메워지지 않는 그 간극을 바라보며 작별을 준비했다. 누나로부터 아버지의 임종을 전해 들었을 때, 슬픔보다 먼저 찾아온 것은 안도감이었다. 고통에서 벗어나셨다. 마침내.

어머니를 보냈을 때는 장례지도사가 모든 절차를 이끌었다. 정해진 순서에 따라 입관에서 발인까지 의례가 진행되었고, 우리는 그 흐름을 따라가기만 하면 되었다. 무거운 시간을 견딜 수 있도록 설계된 구조는 분명 도움이 되었다. 하지만 각자의 감정이 스며들 틈 없는 장례는 마치 ‘공식화된 슬픔’처럼 건조하게 다가왔다. 그것은 애도가 아닌 시신 처리 절차에 불과했다.

이번에는 조금 달랐다. 큰 틀에서는 기존의 방식을 따라갔지만, 일부는 가족이 직접 진행할 수 있는 여지가 있었다. 덜 정돈된 시간이었지만, 지시에 따라 움직이지 않아도 되었다. 그래서 각자의 속도로 이별을 받아들일 수 있었다. 서툴렀지만, 바로 그 어색함이 진심을 머물게 했다.

화장을 마친 뒤, 아버지의 유골을 모시고 어머니의 묘가 있는 선영으로 향했다. 선영에서의 장례 절차는 아버지와 쌍둥이 형제인 큰아버지께서 진행하셨다. 마지막으로 흙을 덮기 위해 가족 모두가 둘러서자 큰아버지께서 말씀하셨다. “우리, 고인께 고생 많으셨다고, 박수 한 번 보내줍시다.” 그 순간 나는 깨달았다. 이것이 오랜 시간 내 가슴속에 품어왔던 질문에 대한 대답이자, 내가 아버지께 진정으로 하고 싶었던 마지막 인사였다고.

한여름 뙤약볕 아래서, 누군가는 울면서 또 누군가는 웃으며 손뼉을 쳤다. 박수는 죽음을 축하하는 행위가 아니다. 자식으로서, 부모로서, 개인으로서, 시민으로서 – 긴 생을 모두 살아낸, 한 사내에게 보내는 마지막 인사와 애도였다. 사랑과 슬픔, 절망과 상실, 후회와 그리움이 선영에 울려 퍼졌다. 이것은 오래도록 품어온 내 질문에 대한 답이기도 했다. 생명의 탄생을 축하하듯, 죽음도 축하할 수는 없는가?

하루키의 말처럼, 죽음은 삶의 반대가 아니라 일부다. 우리는 태어나는 순간부터 죽음을 향해 걷는다. 죽음은 특별한 사건이 아니다. 언젠가 반드시 도착하게 될, 마지막 역일 뿐이다. 이전까지 죽음은 나에게 피할 수 없는 무거운 숙명처럼 다가왔다. 절망은 심장을 짓누르는 돌덩이 같았고, 벗어날 수 없는 깊은 늪처럼 느껴지곤 했다. 그러나 죽음을 삶의 ‘상수’로 받아들이기 시작하면서, 삶의 무게는 조금 가벼워졌다. 무겁게 짓누르던 절망조차 잠시 머물다 가는 바람처럼 느껴졌다.

죽음을 받아들인다는 건 슬픔을 억누르는 일이 아니다. 그 감정을 온전히 마주하면서도, 그 너머의 삶 전체를 함께 바라보는 일이다. 슬픔은 감정이고, 이별은 과정이다. 감내란 그것들을 억누르거나 이겨내는 것이 아니라, 마주하고 받아들이며 함께 지나가는 일이다.

박수와 함께 마지막 인사를 전했다.

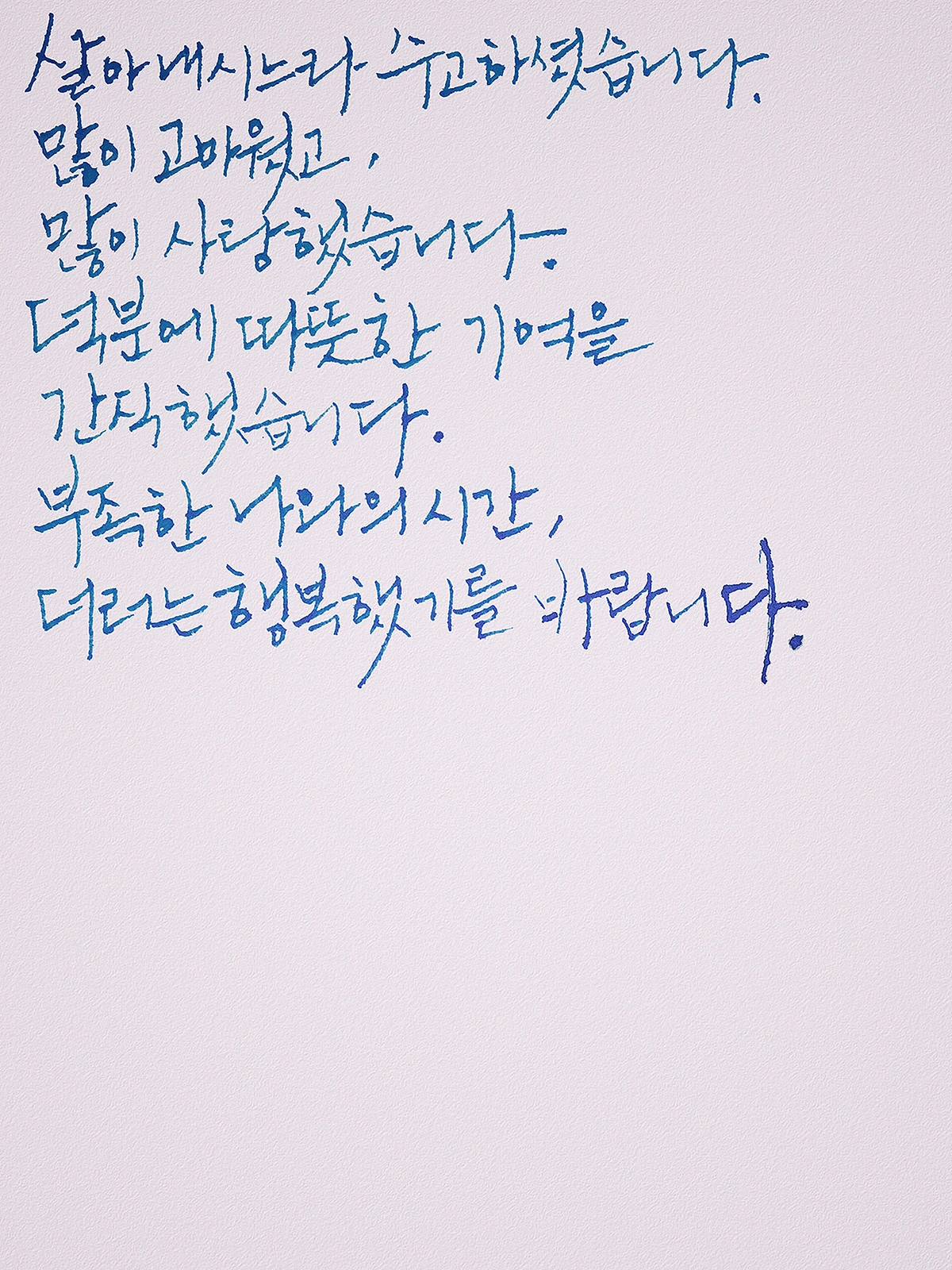

살아내시느라 수고하셨다고.

많이 고마웠고, 많이 사랑했다고.

당신 덕분에 따뜻한 기억을 간직할 수 있었다고.

부족한 나와의 시간 동안,

더러는 행복했기를 바란다고.