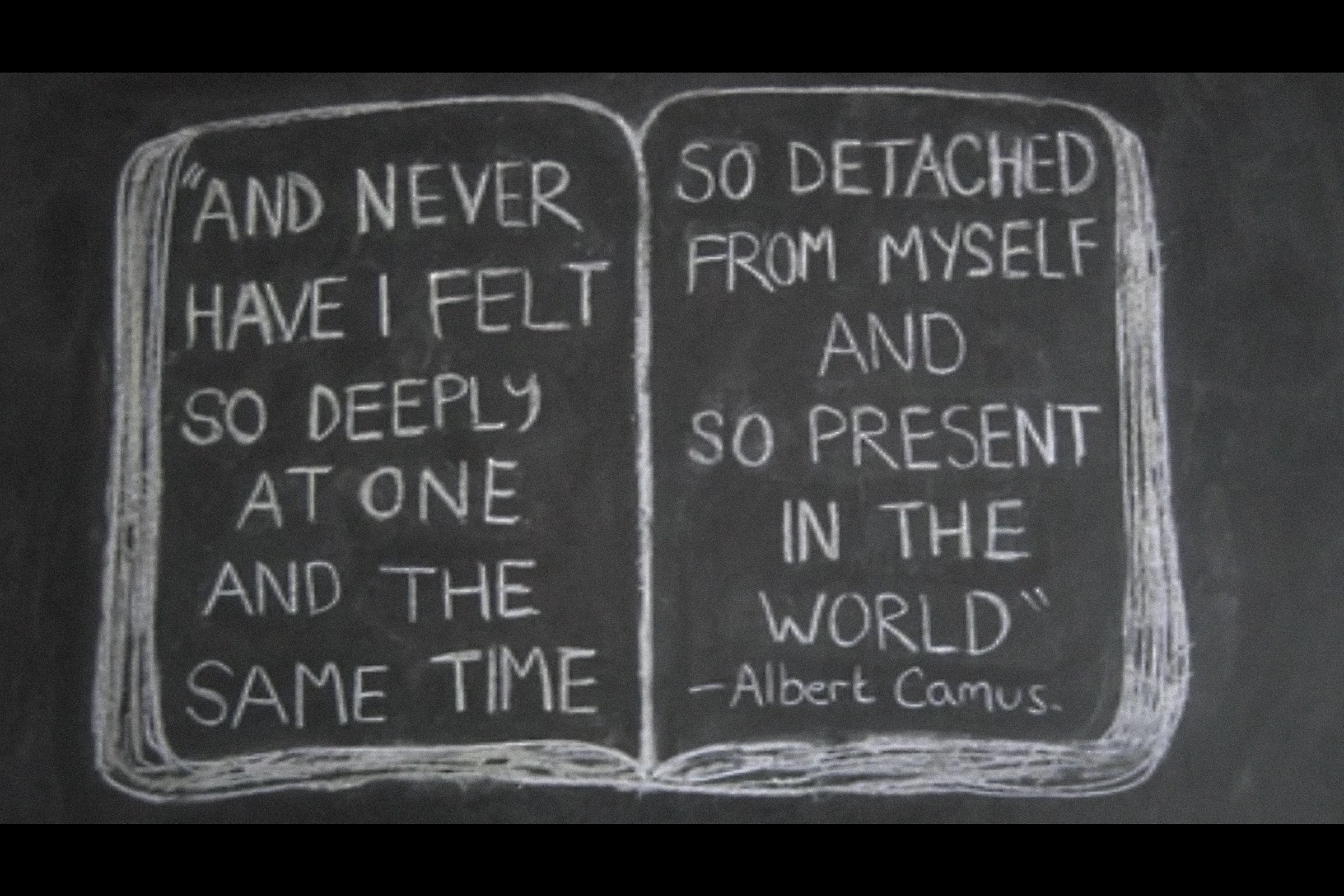

경계에 서다

단 한 번도 이토록 깊이 느껴본 적이 없었다.

나 자신으로부터는 완전히 격리되어 있으면서,

세상 속에는 온전히 존재하는 이 기분을.

And never have felt so deeply at one and the same time.

So detached from myself and so present in the world.

Albert camus

“단 한 번도 이토록 깊이 느껴본 적이 없었다. 나 자신으로부터는 완전히 격리되어 있으면서, 세상 속에는 온전히 존재하는 이 기분을.” 영화 <디태치먼트>의 오프닝 시퀀스가 던지는 이 구절은 현대인이 마주한 아이러니를 응축하고 있다. 우리는 과잉 연결의 시대를 산다. 쉴 새 없이 울리는 알림과 타인의 일상을 전시하는 소셜미디어는 우리를 잠시도 혼자 두지 않는다. 그러나 역설적으로 연결될수록 더 짙은 외로움에 빠져든다.

나 역시 그 딜레마 안에 서 있다. 수많은 관계망 속에 존재하면서도, 세상과 나 사이에 투명한 유리벽이 세워진 듯한 기분. 세상에 녹아들지도, 완전히 이탈하지도 못한 채 부유하는 시간. 우리는 종종 소란한 군중 속에서 설명하기 힘든 쓸쓸함을 마주하곤 한다.

그러나 이 ‘경계의 시간’은 단순한 외로움과 구별되어야 한다. 외로움이 타인과 끊겨 남겨진 슬픔이라면, ‘고독’은 스스로를 찾아가는 귀한 여정이다. 누군가에게 의존하지 않고 홀로 됨을 견뎌낼 때, 우리는 비로소 진정한 자유와 그에 따르는 삶의 무게를 마주할 수 있다. 고독은 세상의 소음을 차단하고, 오직 나의 목소리만이 공명하는 시간인 것이다.

별은 캄캄한 어둠 속에서만 빛난다. 삶도 그러하다. 세상에서 한 걸음 물러나 고독한 자리에 섰을 때야 비로소 삶의 본질은 선명한 윤곽을 드러낸다. 그러니 거리를 두는 행위는 도피가 아니다. 그것은 세상을 더 깊고 온전하게 이해하기 위한 ‘일시 정지’다.

강요된 연결의 고리를 끊고 의도된 고독을 선택하는 일. 그것은 소외가 아니라 나를 지키기 위한 최소한의 안전장치이자, 타인과 건강하게 마주하기 위한 도움닫기다. 이따금 경계에 서서 고독을 정면으로 응시할 때, 우리는 비로소 세상의 흔들림 속에서도 무너지지 않는 단단함을 얻게 될 것이다.