매일 아침 만나는 아치스

뜬 것도 감은 것도 아닌… 반쯤 뜬 눈으로 어둑한 방안을 살폈다. 침대맡에 놓인 시계는 아직 일어날 시간이 한참 멀었음을 알렸다. 암막 커튼 사이를 뚫고 들어온 기다란 광선검은 다리 사이에서 똬리를 틀고 있던 고양이 1호 녀석의 머리통을 정통으로 겨누고 있었다. 온몸이 찌뿌둥하다. 늦게 잠든 터라 좀 더 자고 싶었지만, 늘 그렇듯 한 번 깨면 다시 잠들기란 쉽지 않다. 안구건조증 탓인지 눈 뜨는 것도 맘처럼 쉽지 않다. 밤낮을 가리지 않고 세월은 내게 알람을 수시로 보낸다. ‘당신이 태어난 지 꽤 오래.’

주방으로 가서 물 한 컵에 비타민을 함께 들이켰다. 아침 식사 끝. 고양이 똥 치우고, 청소기를 돌린 다음, 샤워를 하고서 몇 장의 책을 넘기는 것이 나의 출근 전 루틴이다. 돔 형태로 된 고양이 화장실 뚜껑을 분리했다. 꼬릿한 냄새가 확 올라왔다. 밤사이 부지런히도 싸놓았다. 곰곰이 생각해 보았다. ‘내가 아이들의 똥오줌을 치워본 경험이 있던가?’ 거의 없다. 그것은 늘 아내의 몫이었다. 그런데 이렇게 매일 아침 나 아닌, 사람 아닌. 다른 생명체의 똥오줌을 치우고 있다니.

언젠가 인스타그램에서 하트 모양의 ‘감자’를 본 적이 있다. 사진 아래에는 ‘사랑스럽다.’, ‘재미있다.’, ‘귀엽다.’는 등의 댓글이 달려 있었다. 나도 신기하고 재미있어서 남의 집 고양이 오줌 사진에 ‘좋아요’를 눌렀다.

*모래에 응고된 고양이 오줌 덩어리를 집사들은 ‘감자’라고 부른다.

우리집 ‘감자’는 돌멩이 같은 모양을 하고 있다. 아무 의미 없는. 나는 두 녀석을 모아두고 ‘너희들 뭐라도 좀 해야 하지 않겠니?’라고 다그쳤다. 얼마 후 신기하게도 녀석들은 ‘델리케이트 아치’ 같은 기괴한 모양의 ‘감자’를 생산해 냈다. 수컷인 두 녀석은 예술가 기질이 있었던 것이다. 매일 아침 고양이 화장실은 ‘아치스 국립공원’으로 태어났다.

여행자들은 알고 있다. 여행에서 만나는 어려움은 결국 해결되거나 사라진다는 것을. 나는 이 세계에 잠깐 들른 여행자가 되어 ‘감자’를 바라보았다. 이내 답답함과 근심 걱정이 사라졌다. 가슴 언저리에 얹혀있던 비타민도 쑥 내려갔다.

그러나 ‘감자’가 멋지다고 장식장에 넣어 둘 수는 없는 일이다. 감상을 마친 오줌 덩어리들은 쓰레기봉투에 버린다. 똥오줌을 걷어 낸 변기를 좌우로 흔들어 모래가 평탄해지도록 한다. 변기 벽에 오줌이 덜 묻도록 가운데 있는 모래를 긁어 가장자리로 높게 올려준다. 그리고 모래 삽으로 모래를 긁어 스키장의 슬로프처럼 작은 고랑을 만들어준다. 물론 이 고랑은 아무런 기능을 하지 않는다. 단지 오늘도 멋진 ‘감자’를 창조하길 바라는 마음에서 발현한 일종의… 세레머니랄까.

우리는 가끔, 일상의 하잘것없는 것들에서 위로와 용기를 얻기도 한다.

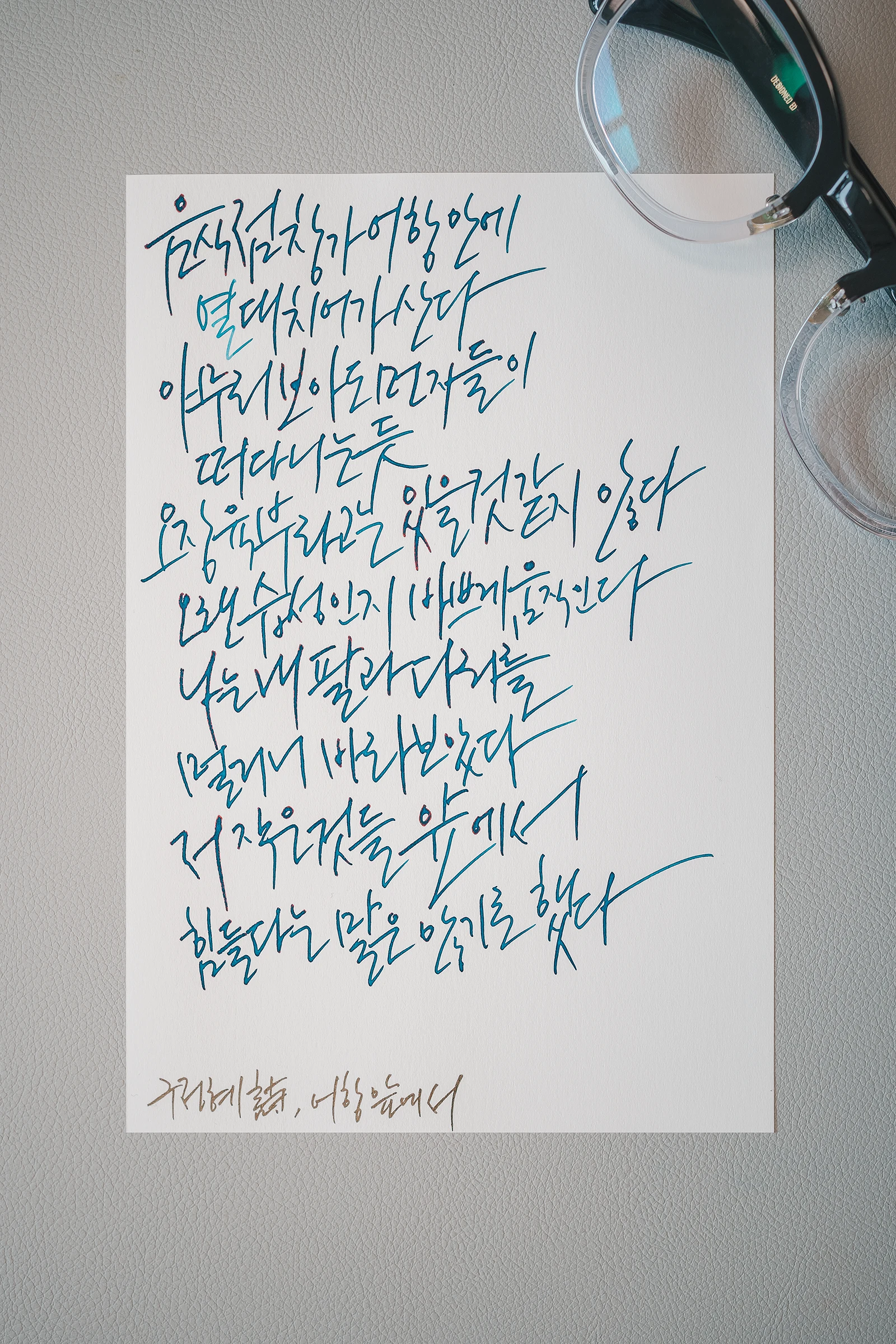

구정혜 시인의 ‘어항 앞에서’를 소개한다.

음식점 창가 어항 안에

열대 치어가 산다

아무리 보아도 먼지들이

떠다니는 듯

오장육부라고는 있을 것 같지 않다

오랜 습성인지 바쁘게 움직인다

나는 두 팔과 다리를

멀거니 바라보았다

저 작은 것들 앞에서

힘들다는 말은 않기로 했다

구정혜 詩, 어항 앞에서