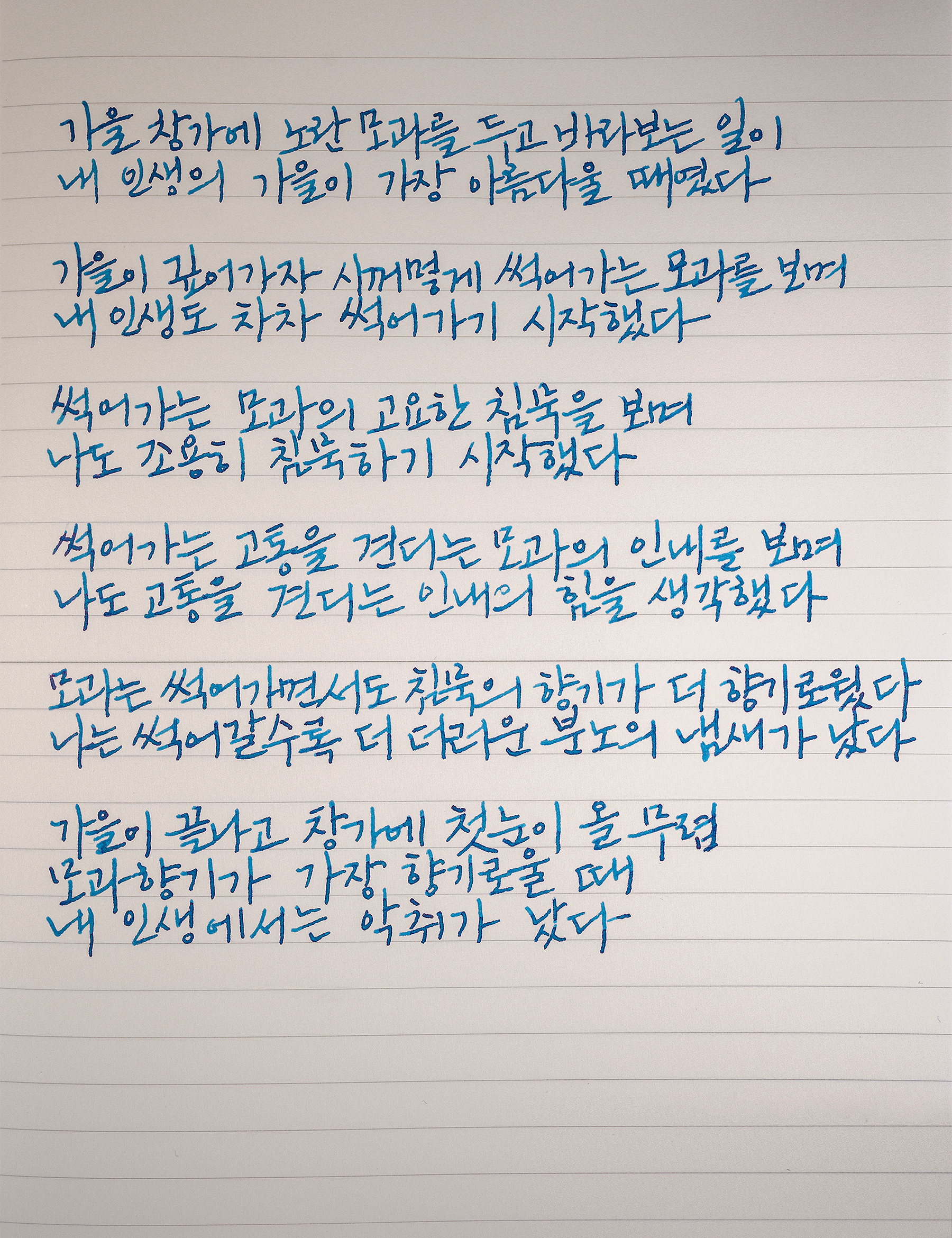

모과

가을 창가에 노란 모과를 두고 바라보는 일이

내 인생의 가을이 가장 아름다울 때였다

가을이 깊어가자 시꺼멓게 썩어가는 모과를 보며

내 인생도 차차 썩어가기 시작했다

썩어가는 모과의 고요한 침묵을 보며

나도 조용히 침묵하기 시작했다

썩어가는 고통을 견디는 모과의 인내를 보며

나도 고통을 견디는 인내의 힘을 생각했다

모과는 썩어가면서도 침묵의 향기가 더 향기로웠다

나는 썩어갈수록 더 더러운 분노의 냄새가 났다

가을이 끝나고 창가에 첫눈이 올 무렵

모과 향기가 가장 향기로울 때

내 인생에서는 악취가 났다

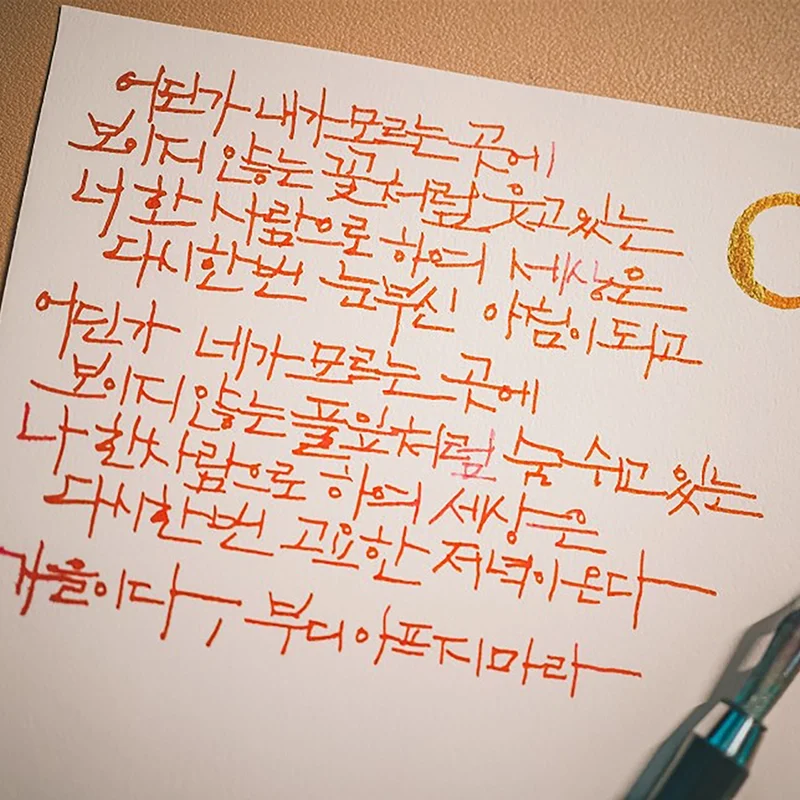

정호승 詩 – 모과

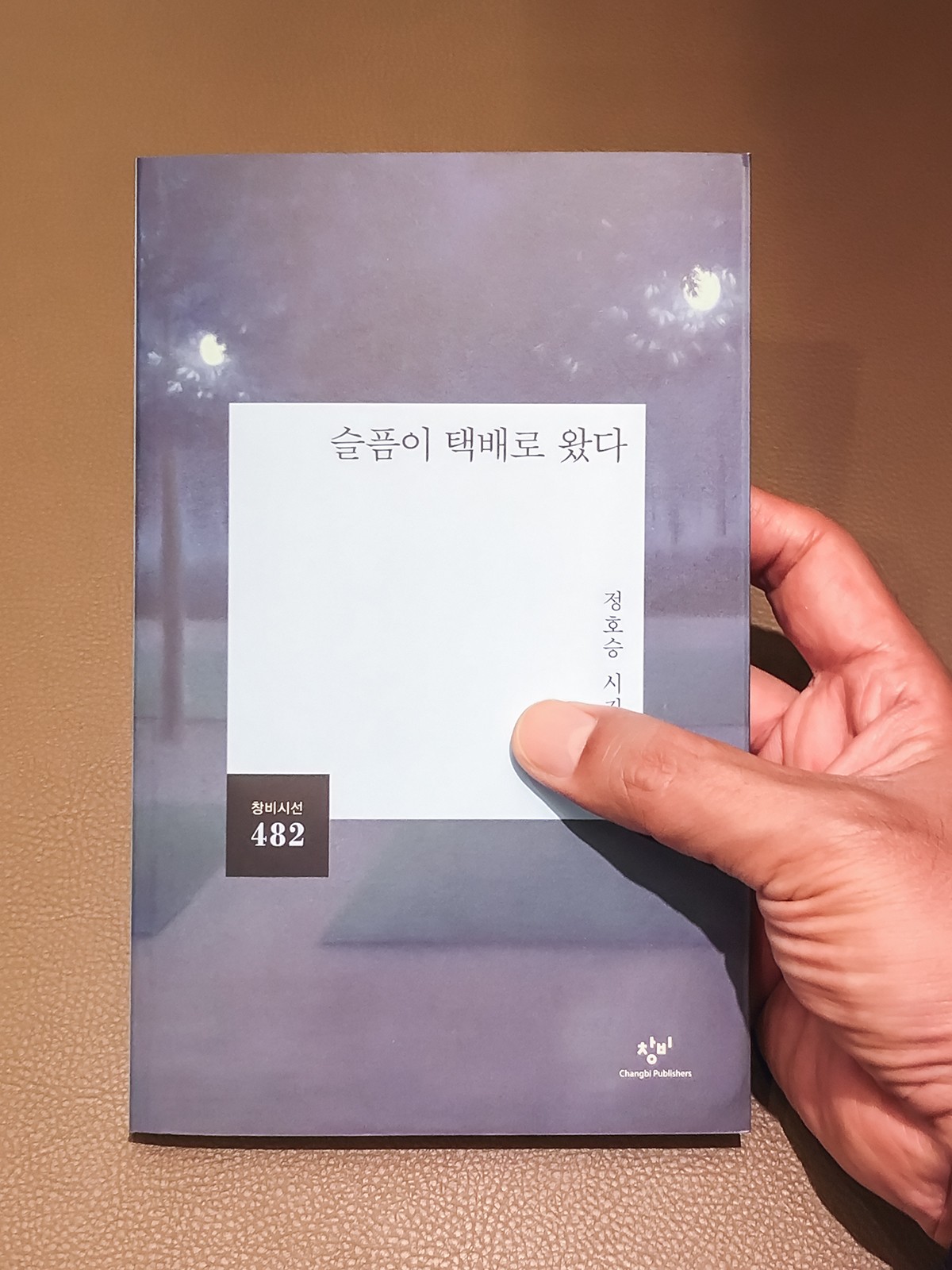

토요일 오후, 서점에 들러 어슬렁거리다 정호승 시인의 신간 <슬픔이 택배로 왔다>를 보고 반가운 마음에 집어 들었다. 낙과, 빈 의자, 낙곡, 빈 물통 그리고… 모과. 무심코 한입 베어 물었다가 그 쓴맛에 화들짝 놀라 뱉듯. 마음이 불편해져 읽기를 그만두고 책을 덮었다. 당당함을 받들던 품위는 사라지고 탐욕으로 가득 찬 말에는 가시가 돋아 있다. 오늘 내가 손가락질했던 사람이 어쩌면 내일의 나 일 수도 있겠다는 생각을 떨칠 수 없다. 나는 결코 그런 사람 아니라고 당당할 수 없다. 그렇게 내 인생에도 악취가 나고 있다.

이 시집에서 정호승 시인이 대결하는 대상은 ‘죽음’이다. 여기서 죽음은 관념적인 것만은 아니다. 시인은 사랑하는 부모님의 죽음을 경험하였고, 자신에게도 역시 죽음이 다가오고 있음을 ‘시시각각’ 감지하고 있다. 이 죽음의 세계를 어떻게 받아들여야 하는가를 사유하는 것, 다시 말해 죽는 법 – ‘낙법’ – 을 찾아내고자 하는 것이 이 시집이 보여주는 정호승 시인의 시적 윤리다. -이성혁 평론가

‘죽음’을 관념 너머의 것으로 볼 수 있을 때,

비극조차 수용할 수 있어 고개 돌리지 않고 바로 볼 수 있을 때,

내가 나의 품격을 찾을 때, 좀 더 편안해진 그때.

다시 읽는 것으로.