방문객

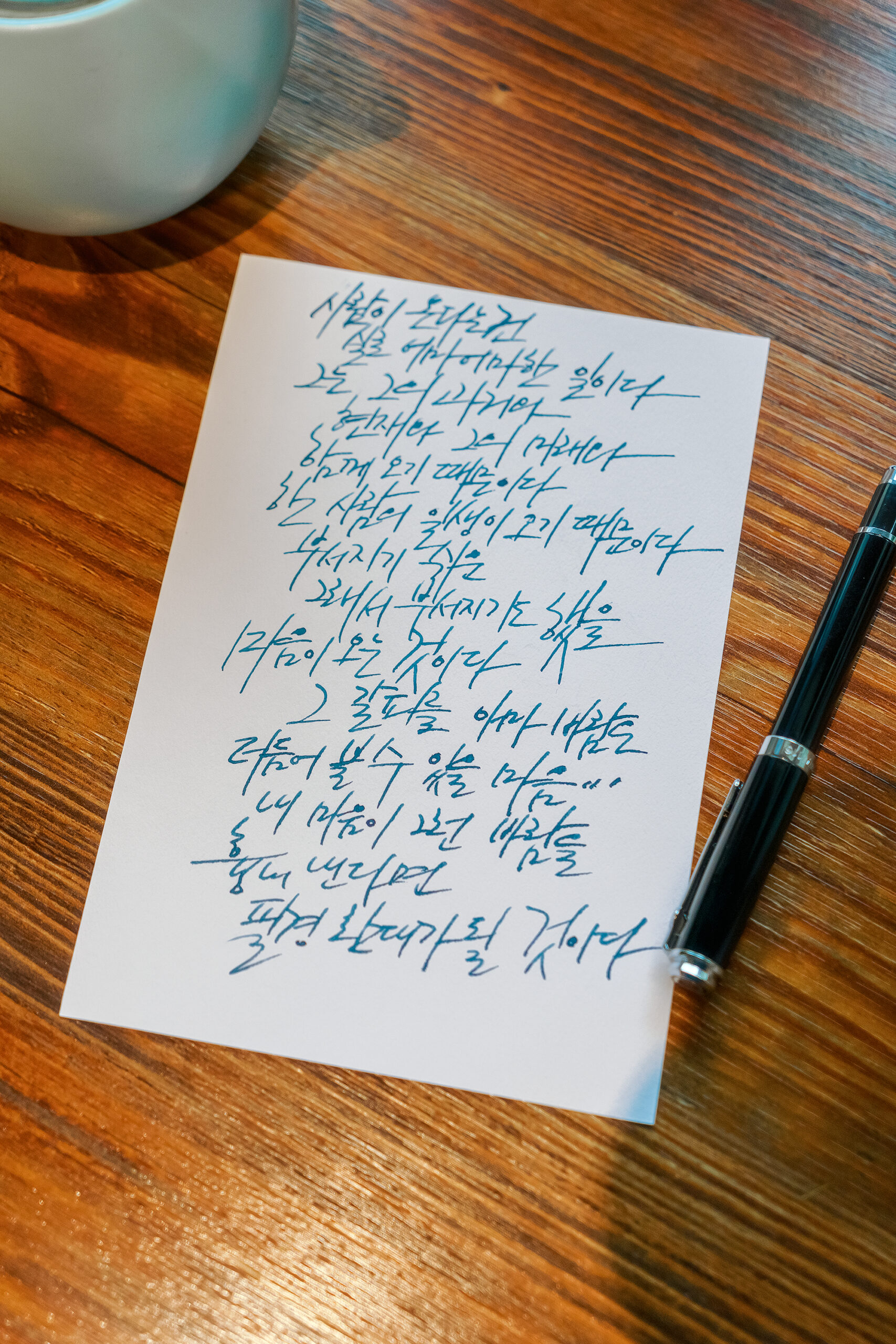

사람이 온다는 건

실은 어마어마한 일이다.

그는

그의 과거와

현재와

그리고

그의 미래와 함께 오기 때문이다.

한 사람의 일생이 오기 때문이다.

부서지기 쉬운

그래서 부서지기도 했을

마음이 오는 것이다 —그 갈피를

아마 바람은 더듬어볼 수 있을

마음.

내 마음이 그런 바람을 흉내 낸다면

필경 환대가 될 것이다.

정현종 詩 – 방문객

시를 필사하면 좋은 점은 120자 내외의 시는 서너 번 정도 써보면 자연스레 외워진다는 것이다. 물론 제목이나 시인의 이름을 기억 못 하는 건, 여전하지만 수일 수년이 지나도 문장은 또렷하다. 그렇게 몇 줄의 문장은 기억으로 남아서… 어쩌다 숨 쉴만한 일상이 생기면 그 틈 사이를 비집고 들어와 감성의 허기를 채워준다.

“뭐였더라?… 그… 사람이 올 때 한 사람의 일생이 온다던 시…” 대개의 많은 시가 한 줄. 혹은 두어줄 정도의 부스러기만 남아서 ‘한 사람, 일생, 시’를 조합해서 구글링 할 때가 많지만 말이다. 요즘 시대의 시각은 어떤지 모르겠지만 인연은 참 귀한 것이라 생각된다.

사람 알아버리면, 그 사람 알아버리면 그 사람이 무슨 짓을 해도 상관없어. – 나의 아저씨

그렇게 누군가가 나에게 온다는 것은 일생이 오는 것이기에…

부서지기 쉬운, 그래서 부서지기도 했을

그 마음이 오는 소중한 인연이기에 사람 대하는 것이 더 조심스럽기도 하다.

그리고 그 조심스러움을 넘어 사람을 알아버리면,

그 사람이 무슨 짓을 해도 상관없는 듯하다.

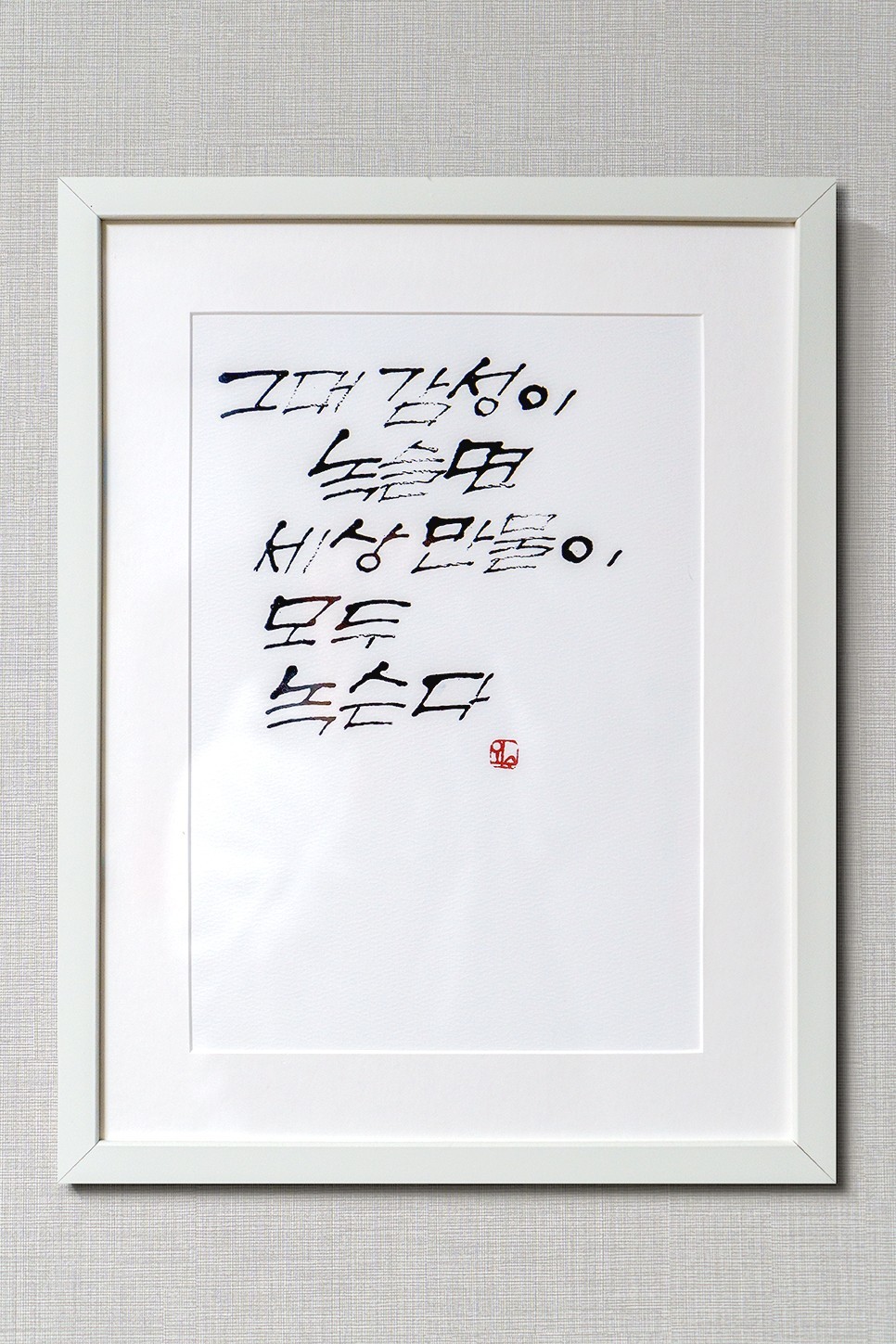

그대 감성이 녹슬면 세상 만물이 모두 녹슨다 -이외수

당신은 시를 어떻게 소비합니까? 시는 인간의 사상이나 감정을 운율이 있는 언어로 표현한 예술이다. 문득, 내게 시는 어떤 ‘의미’인가 싶은 생각이 든다. 여기서 ”의미’란 ‘어떻게 얻고, 어떻게 소비하는 가’에 대한 궁금증이다. 우리가 학창 시절 외웠던 ‘죽는 날까지 하늘을 우러러…’ 이런 것 말고 학습을 목적으로 한, 시험을 잘 보기 위해 외워야 했던 이유가 아닌 생활에서 시의 소비가 궁금하다.

언어 예술에 대한 감성이 풍부한 사람. 그래서 시가 생활인 사람들(?)을 제외하고, 감수성의 총량이 일반적인(전제가 웃기긴 하다) 사람들은 어떻게 시를 얻고, 어떻게 소비하는 가가 궁금하다.

헛헛한 마음, 달래기 위해 서점에 들러 베스트 코너에 있는 것들 중표지 디자인이 마음에 들거나 제목이 뭔가 그럴싸한 걸 집어 든다. 두어 장 읽어 보고 뭔가 마음에 담기는 것이 있다면 사 들고 집으로 돌아와 맛있게 읽고 담아서 소화한다. 그리고 그 시집은 온전하게 딱 한 번(혹은 채 한 번이 안된 채) 읽힌 뒤 책장 한 곳에 천년을 보낼 기세로 자리를 튼다. 그렇게 그 시집에 안에 있는시들은 생명을 잃는다.

시집에 들였던 시간과 돈이 아까운 속물은 필사를 하며 죽어가는 시를 다시 심폐 소생한다.

이유야 어떻든 죽어있는 것보다 낫지 않은가.