불멸의 화가 반 고흐, 감정에 부서진 감동

There is nothing more truly artistic than to love people.

사람을 사랑하는 것보다 더 예술적인 일은 없다.

Vincent van Gogh

생전에 팔렸던 그림은 단 한 점.

불꽃 같은 예술로 짧았던 생의 마지막을 불태운 전설적인 화가.

19세기 후기 인상주의 작가이자 표현주의 선구자.

빈센트 반 고흐(1853~1890).

불꽃 같은 열정으로 예술의 경지를 개척했지만, 생전에는 단 한 점의 그림만을 판매했던 화가 있다. 19세기 후기 인상주의의 대가이자 표현주의의 선구자, 빈센트 반 고흐다. 2024년 11월 29일, 예술의전당 한가람미술관에서 《불멸의 화가 반 고흐》 전이 개막했다. 12년 만에 국내에서 열리는 이번 전시는 네덜란드 국립 크뢸러 뮐러 미술관이 소장한 유화 39점을 포함, 총 76점의 원화를 선보이며, 작품의 총평가액만 1조 원을 상회한다.

전시는 고흐가 화가로 살았던 삶의 마지막 10년을 연대기 순으로 펼친다. 화가의 길을 걷기 시작한 ‘네덜란드 시기(1881~1885)’를 시작으로 예술적 변화를 겪은 ‘파리 시기(1886~1888)’, 독자적 화풍을 확립한 ‘아를 시기(1888~1889)’, 내면의 고뇌가 깊어진 ‘생레미 시기(1889~1890)’, 그리고 생을 마감한 ‘오베르 쉬르 우아즈 시기(1890)’까지 총 5개의 챕터로 구성되어 있다.

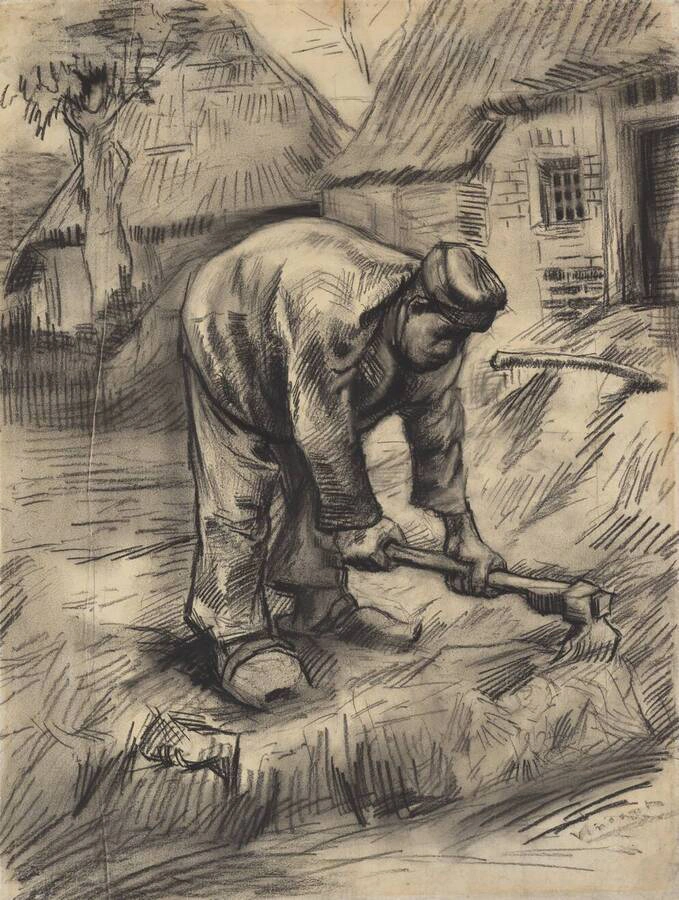

전시의 절반가량을 차지하는 네덜란드 시기의 작품들은 주로 스케치와 드로잉으로 이루어져 있다. 이 시기 고흐는 농부들의 일상을 섬세하게 관찰하며 기본기를 다진듯하다. 특히 농민들의 거친 손과 지친 표정을 포착한 스케치들은 후기 작품에서 볼 수 있는 강렬한 감정 표현의 토대가 되지 않았을까 싶다. 이 시기의 유화 작품들에서는 렘브란트(Rembrandt van Rijn, 1606-1669)의 영향이 강하게 느껴지는데, 특히 대표작 <감자 먹는 사람들>에서 볼 수 있는 어둡고 무거운 톤과 극적인 명암 대비가 그러하다. 이 작품은 어두운 실내에서 식사하는 농민 가족의 모습을 통해 가난한 이들의 고단한 삶에 대한 깊은 공감을 드러내고 있다.

그러나 아쉽게도 이번 전시에서는 고흐의 진면목을 보여주는 후기 작품들을 충분히 만나기 어려웠다. 특히 고흐가 자신만의 독특한 색채와 필법을 완성한 아를 시기와 생레미 시기의 유화 작품이 매우 제한적으로 전시되었다. <밤의 프로방스의 시골길>이나 <밤의 카페 테라스>와 같은 대표적인 후기 작품들의 부재는 관람객들에게 아쉬움을 남겼다.

그럼에도 전시장에서 만난 <자화상>, <씨뿌리는 사람>, <협곡>, <착한 사마리아인>, <영원의 문에서> 등은 강렬한 인상을 남겼다. 개인적으로는 <일월오봉도>를 연상시키는 <The Ravine 협곡, 1889>이 너무나도 좋았다. 작품에서 느껴지는 색채의 폭발적인 에너지와 과감한 임파스토 기법(물감 떡칠)은 고흐의 예술혼이 얼마나 치열했는지를 여실히 보여주었다.

이번 전시는 고흐의 예술적 여정 전반을 조망하는 데는 의미가 있으나, 우리가 흔히 떠올리는 후기 인상주의 화가로서의 고흐를 만나기에는 다소 부족할 수 있다. 특히 그의 대표작으로 꼽히는 후기 유화들을 기대한다면 실망할 수도 있을 것이다. 전시 관람을 계획하는 분들께 이 점을 미리 알아두길 권한다.

더불어 전시 환경 역시 아쉬움이 컸다. 전시에서 큐레이팅은 정보를 수집, 선별하고 이에 새로운 가치를 부여해 공간을 통해 경험을 제공하는 활동이다. 이번 전시회는 의도된 큐레이팅이 딱히 보이질 않았다. 짐작컨데 작품에 대한 자신감으로 인한 것이라 생각된다. 실제로 이를 증명하듯 얼리버드 예매가 30만 장이 판매될 정도로 폭발적인 인기를 끌었다. 그런데 이를 수용할 만한 체계적인 관람 시스템이 부재했다. 주최 측은 아무것도 하지 않았다. 그저 사람들을 조금씩 밀어 넣는 것뿐이었다.

그로 인해 최소한의 퍼스널 스페이스가 존재하지 않았다. 사람들이 앞뒤로 파고들었고, 밀쳤으며, 비벼대는 그곳은 출근길 지하철 2호선이었다. 내 어깨와 엉덩이는 이미 내 것이 아니었고, 내 하얀 운동화는 지루해진 아이들의 제물이 되었다. 덤으로 관람객 모두가 서로의 정수리 냄새를 맡아야 했다. “줄을 서지 않고, 보고 싶은 작품을 자유롭게 관람하셔도 됩니다.”라는 스태프들의 안내는 전시장을 도떼기시장으로 만드는 데 일조했다. 상황이 ‘감정’을 만들었고, 결국 ‘감정’은 ‘감동’을 파괴했다.

예술 작품은 충분한 여유와 집중력을 가지고 마주해야 한다. 하지만 이번 전시는 ‘양적 성공’에 가려 ‘질적 만족’을 놓친 듯하다. 고흐가 남긴 “사람을 사랑하는 것보다 더 예술적인 일은 없다”라는 말이 무색하게도, 관람객을 배려하지 않는 전시 운영은 작품이 전하는 감동마저 반감시켰다. 예술의 대중화는 환영할 만하지만, 그 과정에서 진정한 예술 감상의 기회를 잃어서는 안 될 것이다.