새는 알에서 나오려고 투쟁한다

몇 달 전부터 회사 이곳저곳을 방황하는 낡은 책 한 권. 처음 캐비닛 위에서 보았던 책이 어느 날은 소파 등받이에 끼어 있다가 또 어느 날은 빈 택배 상자 위에 있기도 했다. 둘 곳 마땅치 않지만, 그렇다고 또 함부로 버리기엔 마음 쓰이는 물건들이 있다. 책이 그렇다. 아마도 그러해서 이곳저곳을 전전한 것이 아닐까 싶다.

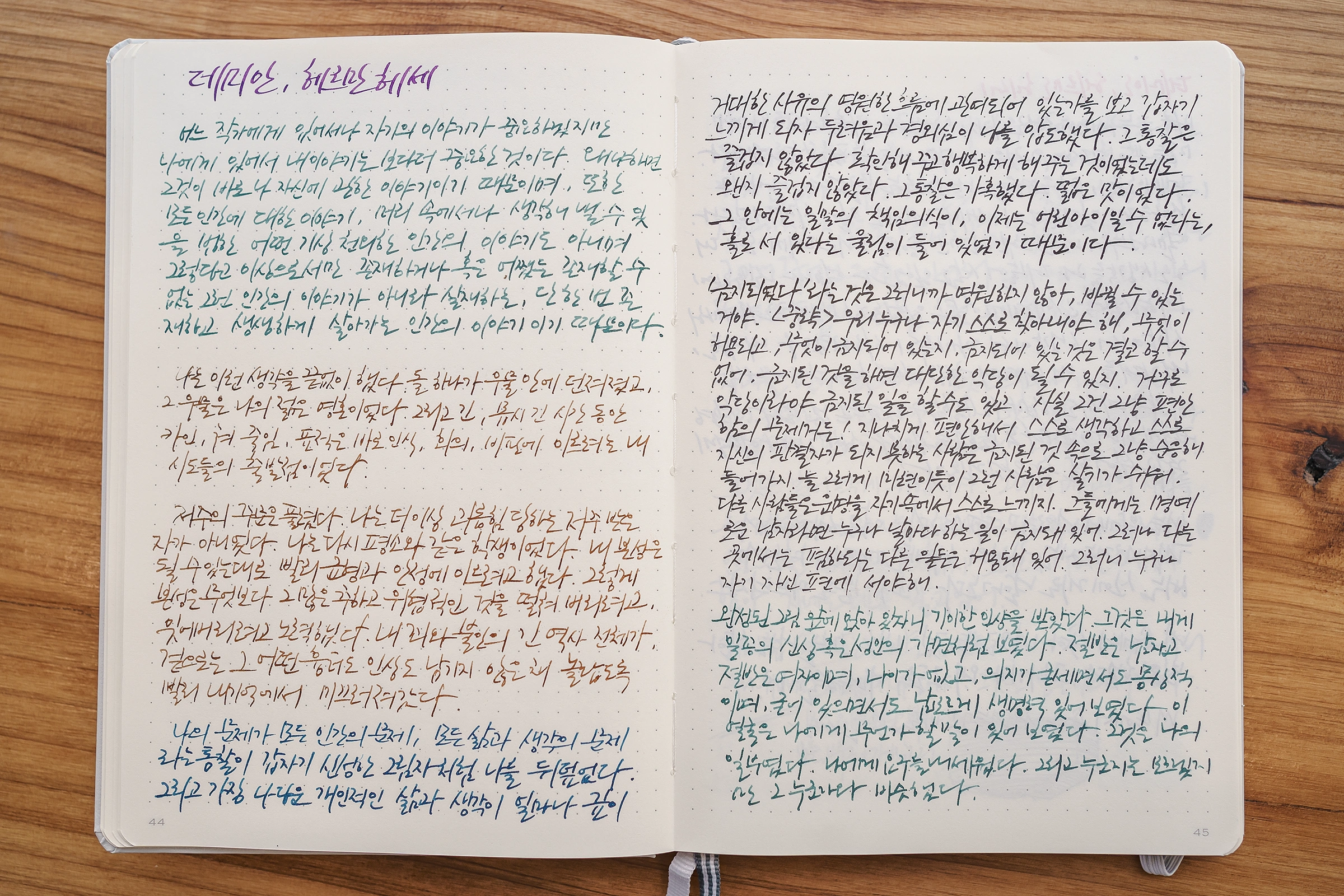

어느 작가에게 있어서나 자기의 이야기가 중요하겠지만 나에게 있어서 내 이야기는 더욱더 중요한 것이다. 왜냐하면 그것이 바로 나 자신에 관한 이야기이기 때문이며, 또한 모든 인간에 대한 이야기, 머릿속에서나 생각해 낼 수 있을 법한 어떤 기상천외한 인간의 이야기도 아니며 그렇다고 이상으로서만 존재하거나 혹은 어쨌든 존재할 수 없는 그런 인간의 이야기가 아니라 실재하는, 단 한 번 존재하고 생생하게 살아 있는 인간의 이야기이기 때문이다.

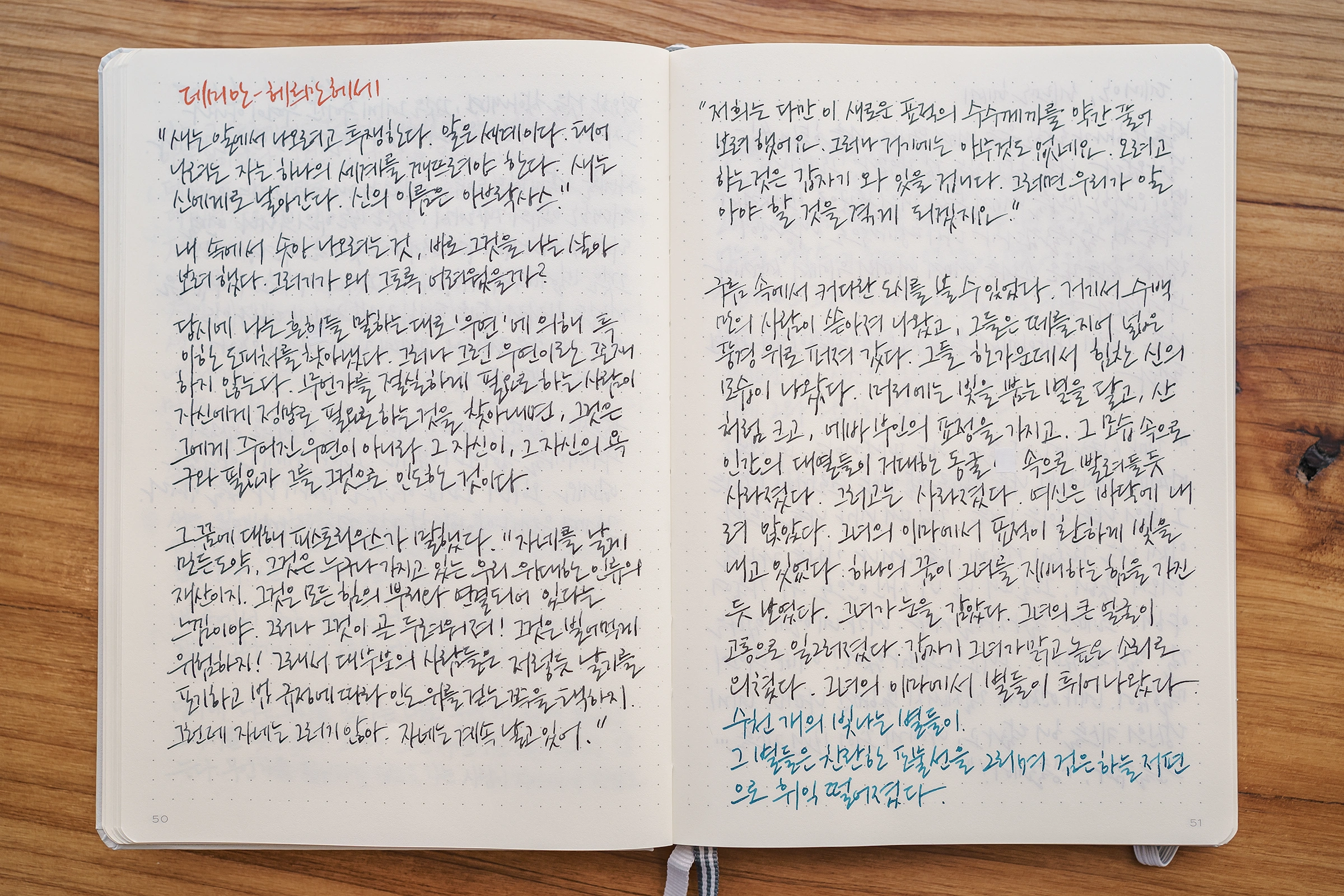

데미안, 서문

새는 알에서 나오려고 투쟁한다.

알은 세계이다.

태어나려는 자는

하나의 세계를 깨뜨려야 한다.

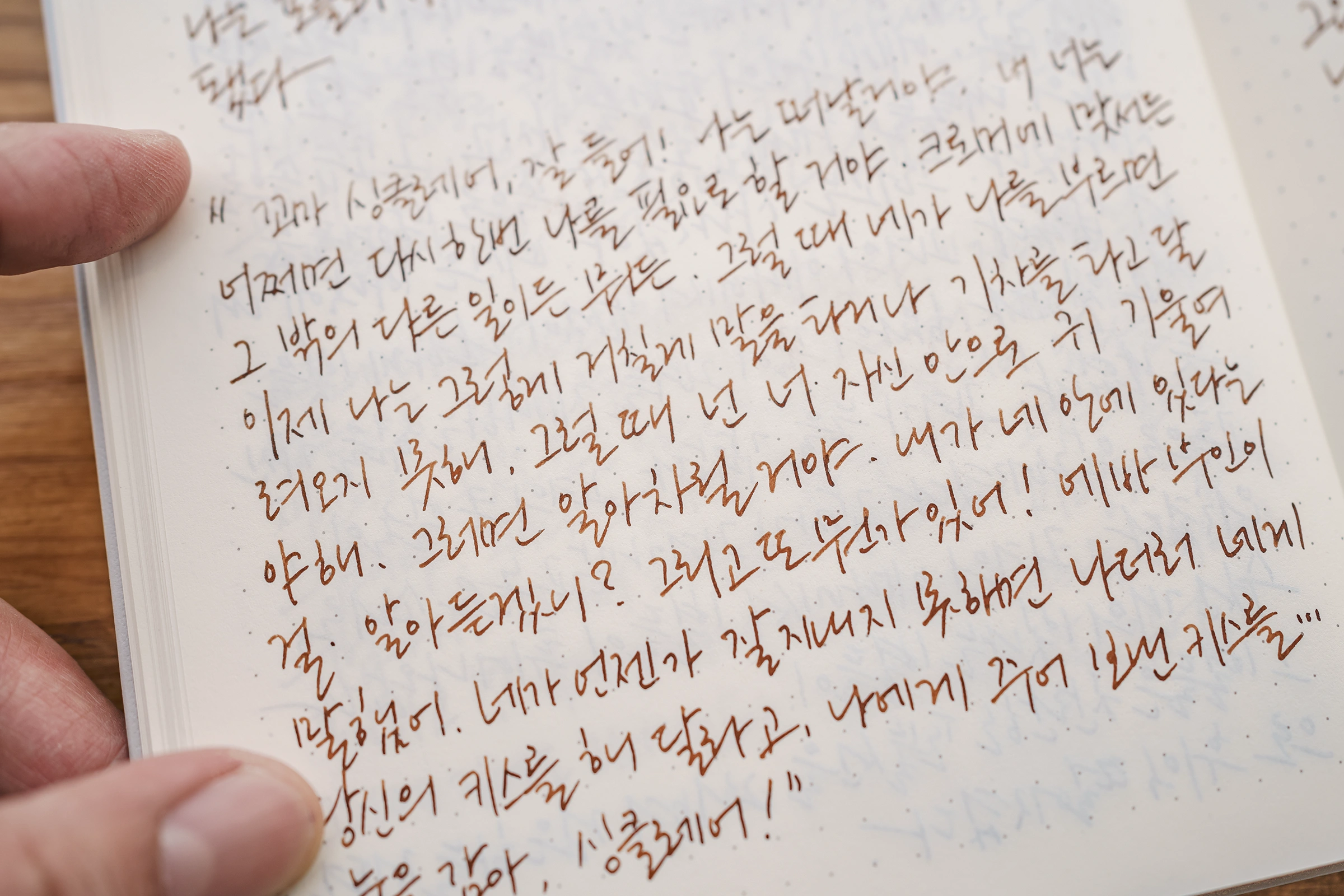

“잘 들어! 나는 떠날 거야. 너는 어쩌면 다시 한번 나를 필요로 할 거야. 크로머에 맞서든 그 밖의 다른 일이든 뭐든. 그럴 때 네가 나를 부르면 이제 나는 그렇게 거칠게 말을 타거나 기차를 타고 달려오지 못해. 그럴 때 넌 너 자신 안으로 귀 기울여야 해. 그러면 알아차릴 거야. 내가 네 안에 있다는 걸.”

오십몇 번째 맞는 봄.

인간의 수명이 쓸데없이 길어졌다는 생각을 떨칠 수가 없다. 불과 한 세기 전까지만도 이것은 한 번의 생을 피우고 맺을 만한 시간이었다. 같은 기준으로, 현대의 지천명은 또 다른 생의 출발, 즉 두 번째 생이라고도 볼 수 있다. 두 번째 생에서도 ‘어른으로 성장’에 대한 갈망은 여전하다. 어쩌면 평생토록 알을 깨지 못할지도 모른다. 하지만 다행스럽게도 ⟪데미안⟫을 만나서 알을 깨기 위한 ‘발길질’ 정도는 시도해 볼 마음을 갖게 되었다.

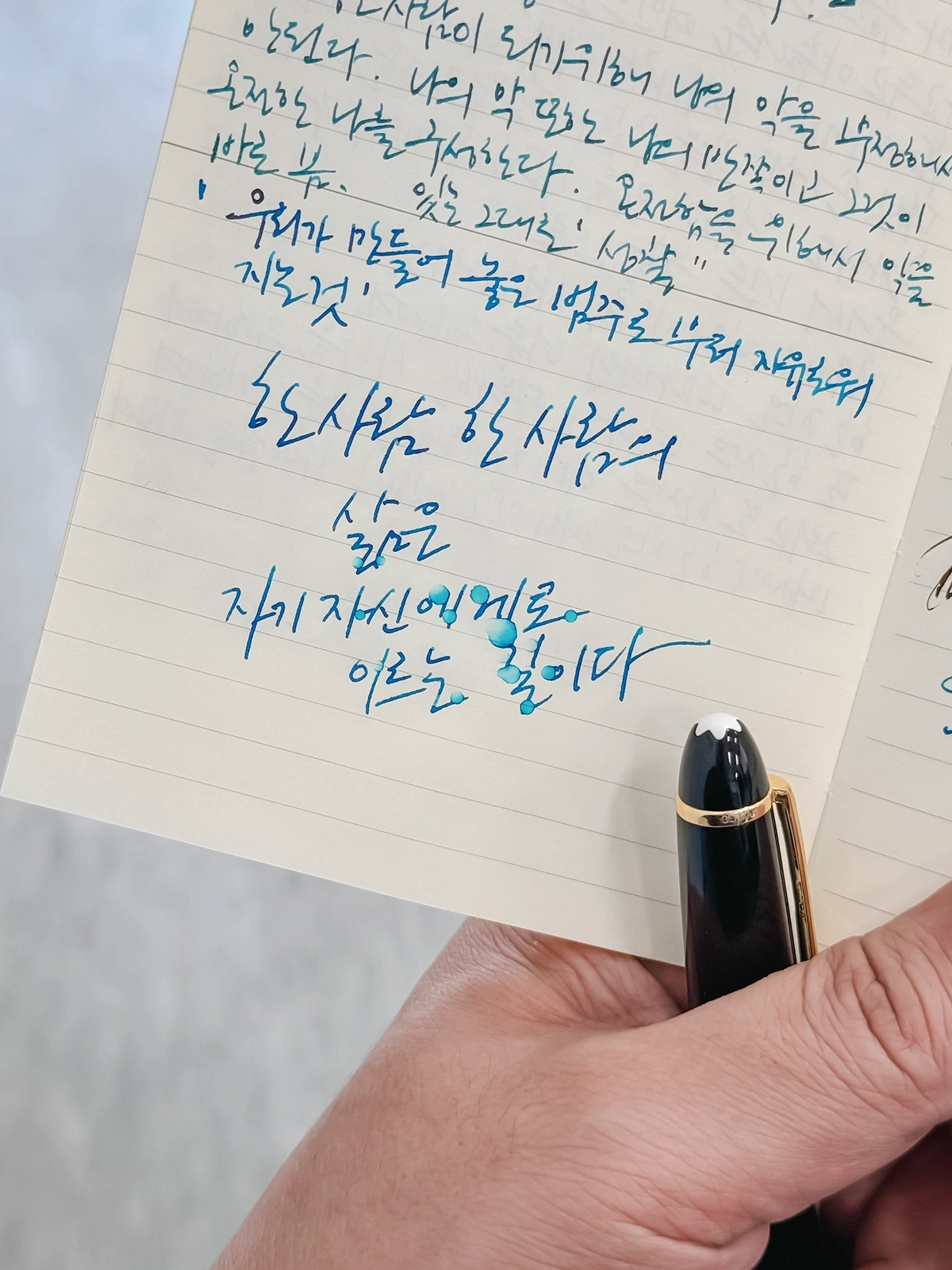

‘선’이든 ‘악’이든. 어떠한 모습을 하고 있더라도 있는 모습 그대로를 바라보고 성찰하는 것. 내 안의 데미안을 마주하여 ‘온전한 나를 찾는 것’. 그리하여 나 자신에게로 이르는 것. 두 번째 생의 재미있는 탐험 중 하나이지 않을까.