완행열차 – 허영자

새벽 기차를 타고 나주로 향했다. 수서역에서 나주역까지는 두어 시간 남짓 소요됐다. 여느 때처럼 자가용을 이용했다면 적게 잡아도 서너 시간은 고속도로에서 졸음과 싸우며 허리 통증을 감내해야 했을 것이다.

쌀쌀했던 서울의 기온과 달리 남도의 날씨는 포근했다. 나는 역을 빠져나와 예전에 자주 다녔던 나주 객사 근처에 있는 나주곰탕 집으로 향했다. 이른 아침임에도 식당 안은 손님들로 가득 차 있었다. 다행히 오랜 대기 없이 바로 안내받을 수 있었다.

습관처럼 곰탕을 숟가락으로 휘휘 저었다. 노랗고 푸른 고명 아래 가려 있던 도톰한 고기가 모습을 드러냈다. 토렴한 밥알들이 숟가락을 따라 흩어졌다가 다시 모였다. 흩어져 있던 기억의 파편도 숟가락을 따라 부서졌다가 합쳐지며 제법 맛있는 추억으로 왜곡되고 편집되었다. 한입 크게 넣을 생각으로 밥과 고기를 떴다. 그리고 또 그 위에 깍두기까지 아슬하게 올렸다. 잘 익은 추억도 함께 입안으로 욱여넣었다.

되살아 난 몇 조각의 추억을 든든하게 채우고 근처 카페에 들렀다. 커피를 마시다 말고 창문 너머로 보이는 나주 객사 금성관으로 향했다. 꽤 높아진 하늘, 선선한 바람… 한 여름의 푸름과는 다른 온도를 느낄 수 있었다.

키 낮은 객사 담장을 따라 어정어정 걸었다. 시월의 햇살과 한가한 객사가 만들어 낸 고즈넉함을 즐겼다. 프레임 안으로 몇몇 사람들이 걸어 들어왔다. 멀리 들리는 경적과 새소리가 방해하지 않았다면, 마치 음 소거 된 영상을 보고 있는 느낌이었다.

탁 트인 넓은 공간이 너무나 한적하고 고요했다. 그것은 쓸쓸한 아름다움이었다. 그래서 객사의 시간은 더 느리게 가는 듯했다.

몇 시간 전까지만 해도 2배속의 삶을 살다가 0.5배 속의 세상으로 워프해 들어온 듯한 낯섦이었다. 짧은 시간이었지만, 세상 느긋한 여유로움을 몸에 새기고 나는 다시 수서행 SRT에 몸을 실었다.

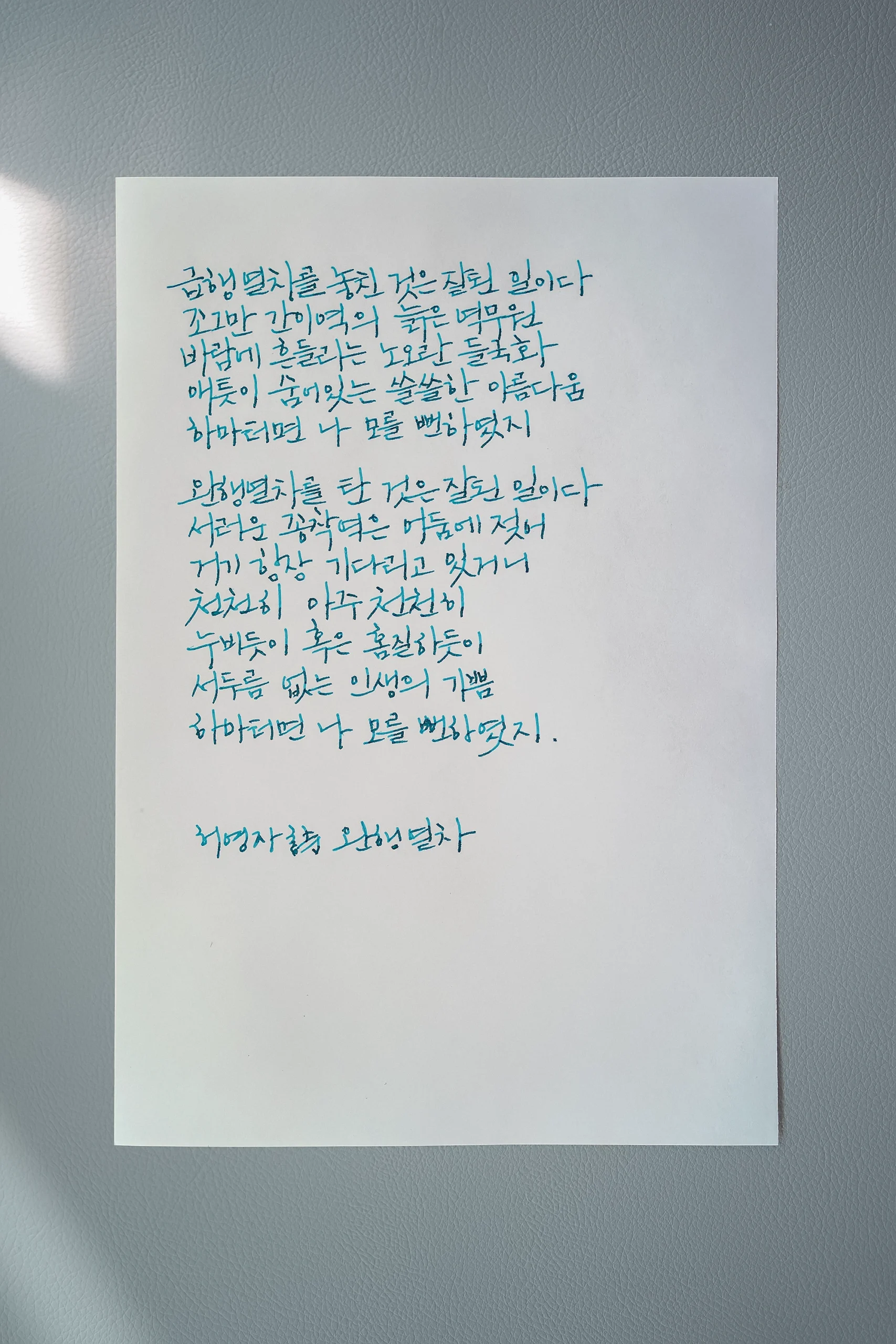

급행열차를 놓친 것은 잘된 일이다

조그만 간이역의 늙은 역무원

바람에 흔들리는 노오란 들국화

애틋이 숨어 있는 쓸쓸한 아름다움

하마터면 나 모를 뻔하였지

완행열차를 탄 것은 잘된 일이다

서러운 종착역은 어둠에 젖어

거기 항시 기다리고 있거니

천천히 아주 천천히

누비듯이 혹은 홈질하듯이

서두름 없는 인생의 기쁨

하마터면 나 모를 뻔하였지

허영자 詩 – 완행열차

돌아오는 기차 안에서 문득 허영자 시인의 ‘완행열차’가 떠올랐다.

무에 바쁜 일이 있어…

‘바람에 흔들리는 노오란 들국화’를 뒤로하고,

‘애틋이 숨어있는 쓸쓸한 아름다움’을 뒤로하고,

‘서두름 없는 인생의 기쁨’을 뒤로하고…

또다시 ‘어둠에 젖은 종착역’을 향해 시속 300km의 속도로 달려가는지.

돌아 오는 내내

나는 나에게, 그 이유를 묻고 또 물어야만 했다.