개사돈 – 김형수

종로는 언제나 나이 지긋하신 분들이 많다. 길을 지나다 ‘흘레붙었다’라는 말이 귀에 꽂혔다. 참으로 오랜만에 듣는 말이면서도 무슨 말인지 언뜻 생각나지 않았다. 가물가물한 기억들이 이마 위에서 나풀거렸다. ‘흘레하다’ 또는 ‘흘레붙다’라는 말은 짐승들의 교미를 뜻한다. (정확지 않지만) 내가 살던 동네에서는 ‘흘’이 아니라 ‘홀’. 그러니까 ‘홀레붙다’라고 표현했던 것 같다.

요즘엔 외진 시골 어디쯤 가도 목줄 없이 돌아다니는 개조차 보기 쉽지 않다. 흘레붙은 개들을 목격하는 것 또한 흔한 일이 아니다. 하지만 그 시절은 온 동네에 흘레붙은 개들 천지였다. 들판이며 골목이며… 심지어 저길 어찌 올랐을까? 싶은 양옥집 현관 지붕 위에서도 그들의 사랑은 시도 때도 없이 꽃피었다. 사랑이 끝나면 서로 궁둥이가 붙어 낑낑거렸다. 그냥 두면 될 일이지만 그걸 알 리 없던 꼬맹들은 저대로 붙어버리는 게 아닌가 싶어 엉엉 울기도 했다. 좀 더 머리가 큰 아이들은 어디선가 작대기를 주어와 녀석들을 떼어내곤 했다. 물론 그것은 개들에게 도움을 주려는 목적보다 일종의 놀이 정도로 생각했던 것 같다.

‘흘레’라는 단어를 검색하다가 김형수 시인의 ‘개사돈’이라는 시를 발견했다. ‘방천’이니 ‘도가지’니 하는 말들은 이해할 수 있었지만, ‘고샅’, ‘내물이’ 같은 단어들은 그 뜻을 알 수 없어서 검색을 해야했다. 풍경이 사라지니 말이 사라지고, 말이 사라지니 기억도 사라지는 듯하다.

감나무 아래 흘레붙은 개들을 지켜보는 것도, 사거리 슈퍼 평상에 앉아 쌈 구경하는 것도 아득하다. 그리운 그때로 잠깐 날아가 나도 한 번 외쳐보고 싶다. “오사럴 인간들이 허구한 날 쌈질이여~ 쌈질이!”

플래티넘 센츄리 M닙, 이로시주쿠 공작, 매쉬멜로우 스노우 화이트 81.4g

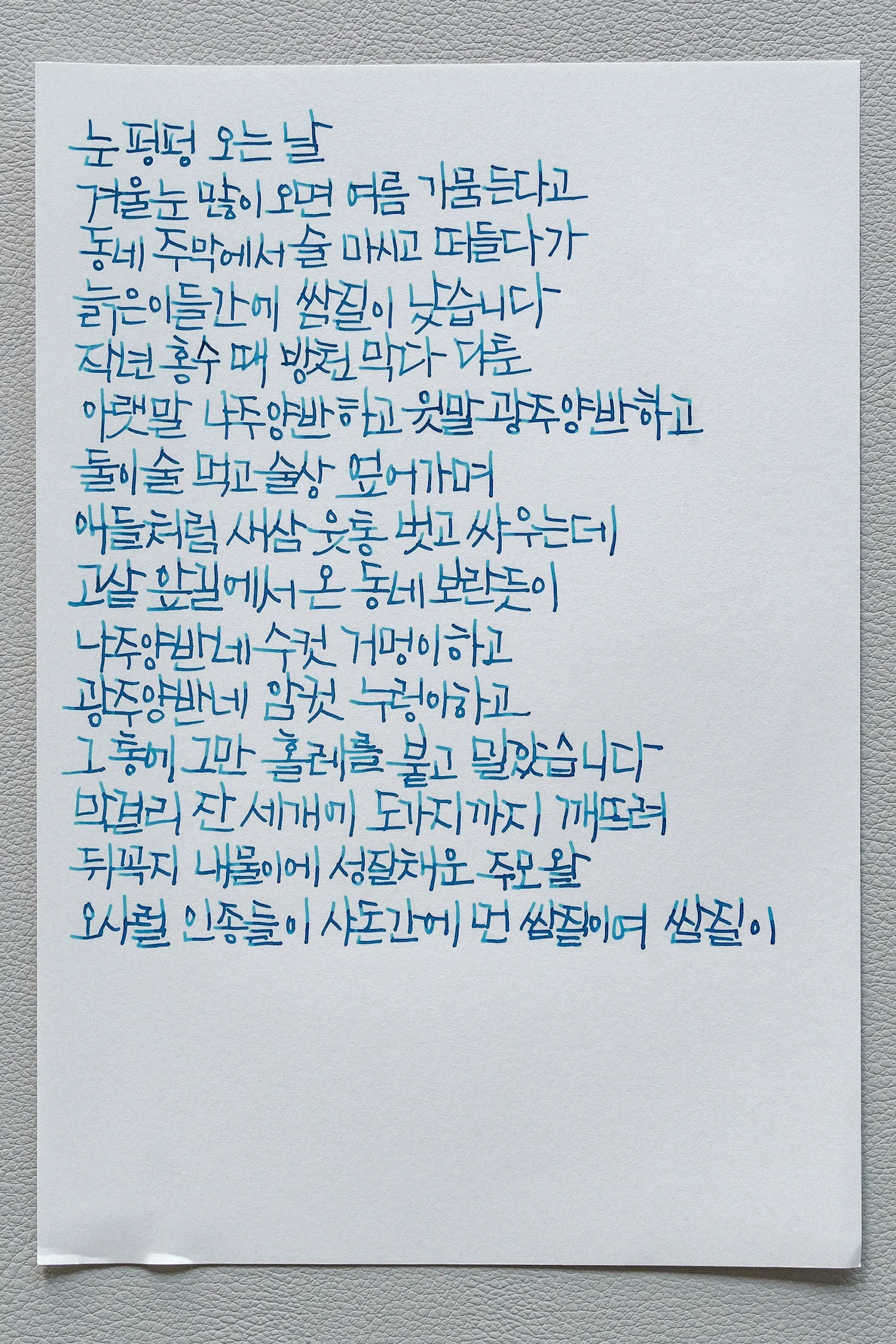

눈 펑펑 오는 날

겨울눈 많이 오면 여름 가뭄 든다고

동네 주막에서 술 마시고 떠들다가

늙은이들간에 쌈질이 났습니다

작년 홍수 때 방천 막다 다툰

아랫말 나주양반하고 윗말 광주양반하고

둘이 술 먹고 술상 엎어가며

애들처럼 새삼 웃통 벗고 싸우는데

고샅 앞길에서 온 동네 보란 듯이

나주양반네 수캐 거멍이하고

광주양반네 암캐 누렁이하고

그 통에 그만 홀레를 붙고 말았습니다

막걸리 잔 세 개에 도가지까지 깨뜨려

뒤꼭지 내물이에 성질 채운 주모 왈

오사럴 인종들이 사돈간에 먼 쌈질이여 쌈질이

김형수 詩 – 개사돈