고래를 기다리며 – 안도현

휴일 아침, 지하철을 타고 나섰다. 오랜만의 서울 나들이였다. 좋은 작품들도 보고, 근사한 길도 걷고, 또 좋은 사람들도 만났다. 처음 맛 보는 낮선 음식을 즐겼고, 북적이는 카페에 서서 콘파냐와 에스프레소도 즐겼다. 모든 것이 좋았던 가을 주말이었다.

그렇게 서너 시간을 움직였더니 금세 피로해졌다. 지난 1년, 아프다는 핑계로 운동을 전혀 하지 않은 탓일 것이다. ‘피곤하네’라는 생각이 똬리를 틀자 더이상 움직이는 게 귀찮았고, 다리도 천근만근 무거워지는 듯했다.

나는 아무 데나 눈에 잡히는 집 앞 계단에 앉았다. 운동화를 벗고 그 위에 다리를 쭉 뻗어 뜨거워진 발바닥을 식혔다. 낯짝이 두꺼워졌는지 지나는 사람들 시선도 아랑곳하지 않았다. 자동차 와이퍼처럼 양발을 까딱거리며 발 냄새를 골목 구석구석 퍼트렸다.

한숨 돌리고 주변을 찬찬히 뜯어 보았다. 정말 특별한 것 없는 아무개 집 앞 ‘계단’이다. 낯익다. 일부러 찾은 것도, 무언가에 이끌려 온 것도 아니다. 우연일 뿐이었다. 나는 한참을 그렇게 앉아 있었다. 불쑥 찾아온 그리움에, 별것 아닌 기억을 더해서라도 잠시 머물고 싶었다.

두 달 뒤면 그녀가 떠난 지 3년째가 된다. 무엇에 심사가 단단히 뒤틀렸는지 꿈에라도 한번을, 어떻게 단 한번을 나타나질 않는지 야속하다. 기다리다 지치는 것이 삶이라니, 나는 내가 기다리다 지치길 기다렸다. 고래가 오지 않을 것을 알면서도 기다렸다. 설혹 고래가 돌아온다고 해도 볼 수 없겠지만, 나는 분명히 기다렸다고 내게 말하고 싶었다.

그렇게라도 억지 좀 부리면 덜 아플 것 같았다.

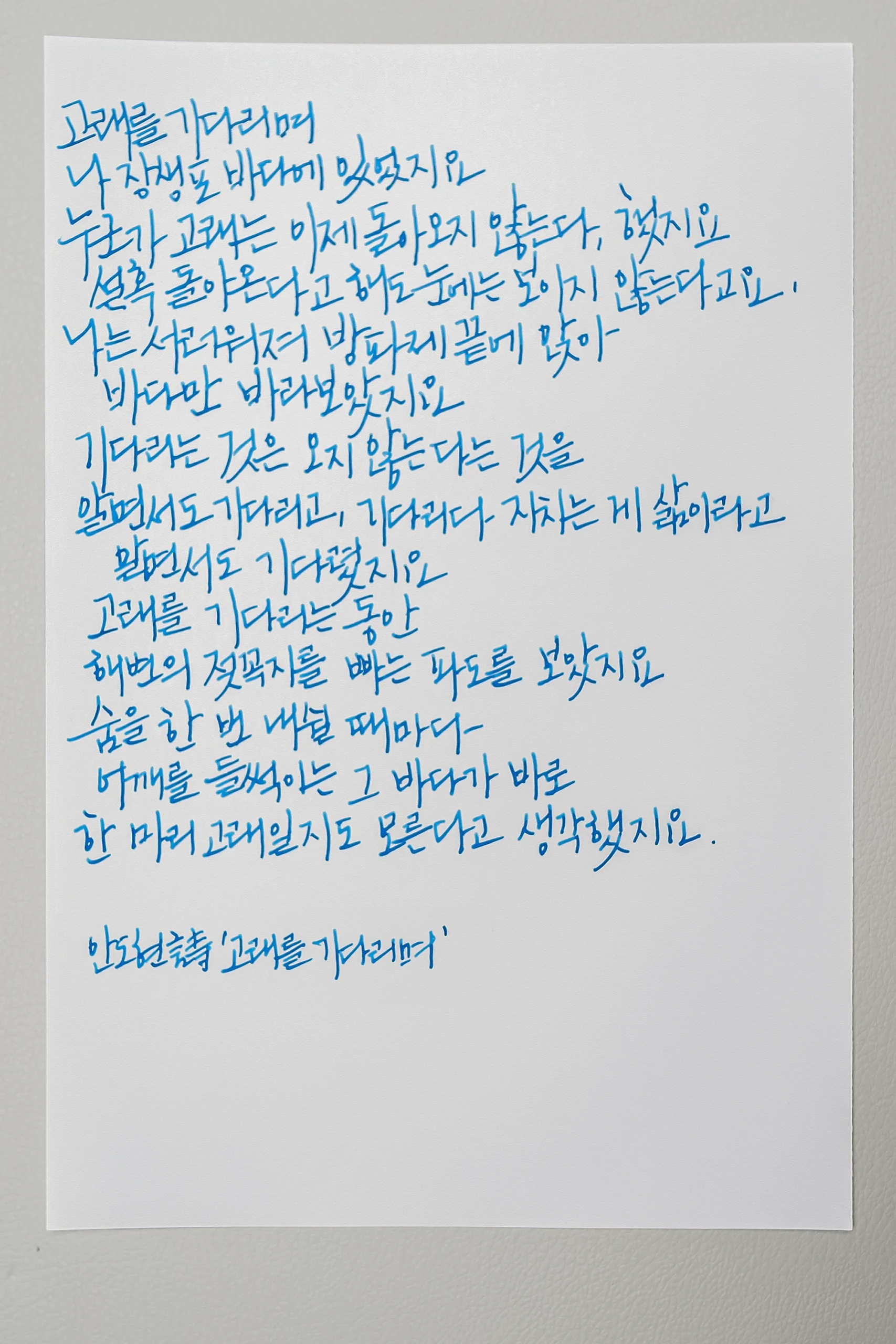

고래를 기다리며

나 장생포 바다에 있었지요

누군가 고래는 이제 돌아오지 않는다, 했지요

설혹 돌아온다고 해도 눈에는 보이지 않는다고요,

나는 서러워져서 방파제 끝에 앉아

바다만 바라보았지요

기다리는 것은 오지 않는다는 것을

알면서도 기다리고, 기다리다 지치는 게 삶이라고

알면서도 기다렸지요

고래를 기다리는 동안

해변의 젖꼭지를 빠는 파도를 보았지요

숨을 한 번 내쉴 때마다

어깨를 들썩이는 그 바다가 바로

한 마리 고래일지도 모른다고 생각했지요.

안도현 詩 – 고래를 기다리며