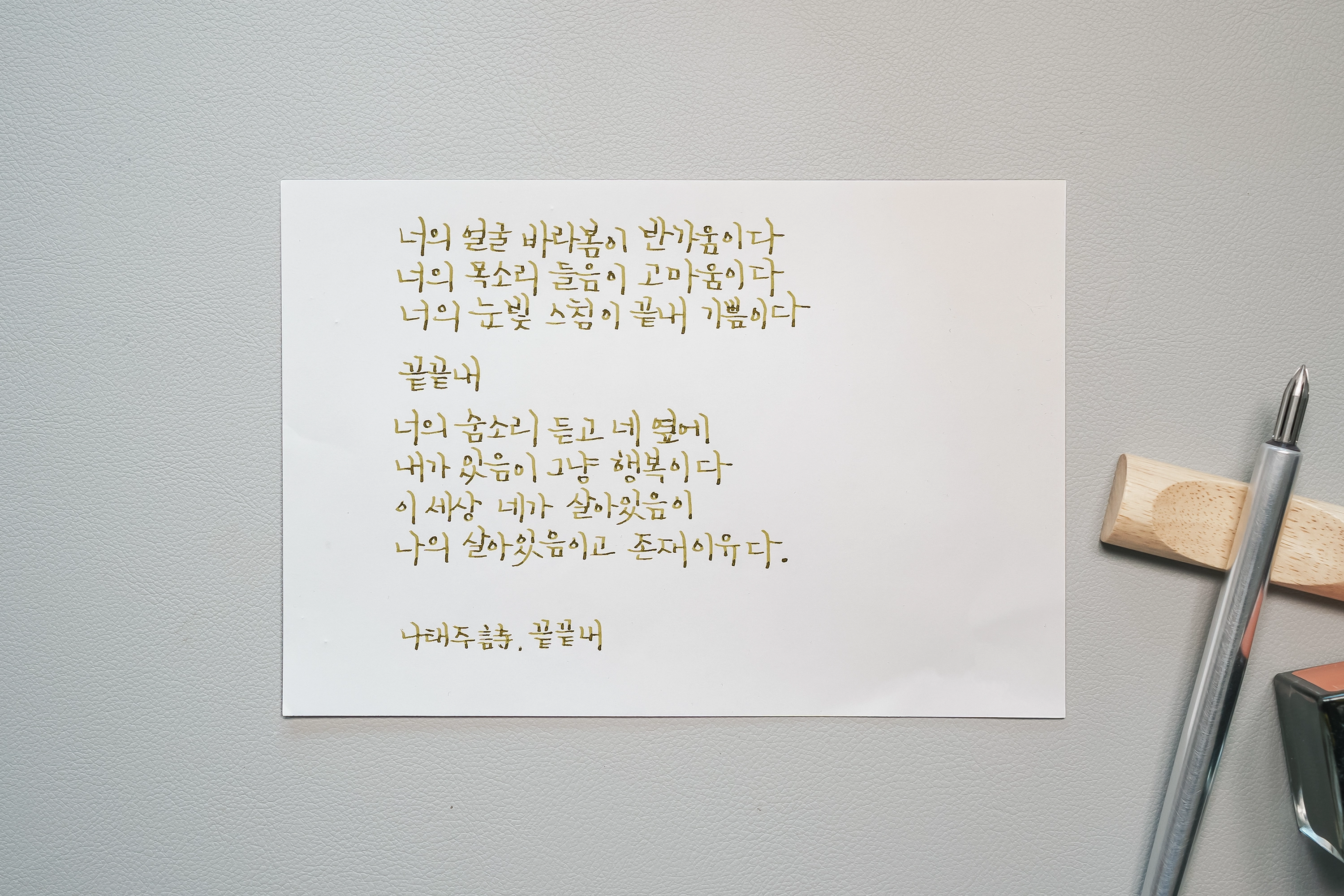

끝끝내 – 나태주

“아빠, 나 사진 좀 찍어줄래?”

흰 눈이 펑펑 내리던 날, 같이 걷던 아들 녀석이 내게 부탁했다. 평소 사진을 자주 찍지도 않는 녀석이, 게다가 내겐 좀처럼 부탁하는 일이 없던 녀석이. 사진을 찍어달라는 부탁을 한 것이다. 나는 사진작가로 빙의되어 연신 카메라 셔터를 눌러댔다. 쭈뼛거리는 녀석이 예뻤고 쏟아지는 눈도 예뻤다.

다른 집 분위기야 어떤지 모르겠지만, ‘녀석과 나’의 관계는 대체로 ‘아버지와 나’의 관계와 비슷하다. 오랜만에 보아도 “왔어? 밥은?”과 같은 나의 인사와 “응, 왔냐? 사업은 어떠냐?” 라는 아버지의 인사처럼 생존 여부를 묻는 말 빼고는 딱히 다른 대화가 없다는 것이 그렇다.

녀석의 ‘무심함’은 나의 ‘무심함’의 업그레이드 버전이다. 그래서일까… 가끔 이런 하찮은(?) 부탁이 고맙다. 비록 표현하지 못해도… 바라봄이 기쁨이고, 함께 걷는 걸음이 행복이다. 녀석의 존재가 나의 존재 이유다.

무심한 우리 사이에 가끔 불쑥 들어오는 따뜻한 순간들. 그 잠깐의 눈빛과 말 한마디에, 존재의 이유가 담겨 있음을 깨닫는다. 그런 마음을 가장 조용히, 그러나 깊게 담아낸 시가 있다.

“이 세상 네가 살아있음이

나의 살아있음이고 존재 이유다”

너의 얼굴 바라봄이 반가움이다

너의 목소리 들음이 고마움이다

너의 눈빛 스침이 끝내 기쁨이다

끝끝내

너의 숨소리 듣고 네 옆에

내가 있음이 그냥 행복이다

이 세상 네가 살아있음이

나의 살아있음이고 존재이유다

나태주 詩, 끝끝내

‘이태원 참사 특별법’에 대해 대통령이 거부권을 행사했다는 뉴스를 보았다. 특별법 관련 브리핑에서 국무조정실장은 “이번 법안은 헌법의 정신에 어긋날 뿐 아니라 국민의 기본권을 침해하고 사회의 분열을 심화시킬 우려가 크다.”는 개소리도 들어야 했다.

서울 한 복판에서 159명이 죽었다. 대다수의 죽음이 꽃다운 젊음이었다는 것에 슬픔의 크기와 고통의 무게가 더 하다. 자식의 죽음 앞에 오열하는 부모의 슬픔과 애끊는 그 고통은 감히 짐작하기 어렵다. 세월호 참사가 그랬고, 이태원 참사가 그렇다.

유의경의 세설신어에는 자식 잃은 어미의 고통에 관한 이야기가 있다. 잡혀가는 새끼를 쫓다 죽은 어미 원숭이의 창자 마디마디가 끊어져 있었다는 것이다. 창자가 다 끊기는 고통에도 새끼를 구하기 위해 백 리 넘게 쫓은 것이다. 자식 잃은 슬픔은 ‘애’가 ‘끊기는’ 극한의 고통이고 치유되지 않는 슬픔이다.

되묻고 싶다. 사회적 위험으로부터 안전하고자 하는 것이 ‘국민의 기본권 침해’인가? 참사의 근원적 문제를 밝히고 책임을 묻는 것이 ‘사회의 분열’을 심화시키는 것인가? 세월호와 이태원을 겪은 우리 사회의 이 집단적인 트라우마의 극복은 참사의 이유가 밝혀지고 책임자 처벌을 통해 다시는 그런 일이 없도록 예방 체계를 만들어야만 가능하다. 그래야만 진정한 애도가 가능하다.

뉴스에는 유족들이 대통령의 ‘거부권’을 ‘거부’하고 있다.

바라봄이 반가움이고,

목소리 들음이 고마움이고,

눈빛 스침이 기쁨이었을 그들.

함께 있음이 행복이고,

살아 있음이 존재 이유였을 그들.

TV 속 유족들의 애끊는 고통 앞에서

마음이 짠하고, 가슴이 먹먹하다.

그 마음이 끝끝내 전해지기를,

이 사회가 끝끝내 기억하기를.

세설신어(世說新語)는 중국 남북조 시대의 송나라 출신의 유의경이 편찬한 중국 후한 말부터 동진까지의 문인, 학자, 승려, 부녀자, 제왕 등의 일화를 모은 책이다. 후대에 세설체 문학이라는 범주가 생길 정도로 큰 영향을 주었으며 조선과 일본으로 전해져 애독되었다. 등용문, 난형난제, 점입가경, 소시료료, 계군일학등과 같은 유명한 표현의 출전이다.